人人都是产品经理-第13部分

按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!

————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!

让大老板们选,每个项目也有可能在产品会议上被砍掉部分需求,所以可以先相对随

意地超出“可用工作量”。

这个过程完全定量地回答了“做多少”的问题。但,真实情况哪会这么简单明了,

就像课本里总是给出一个简单到不真实的例子,然后再告诉你还有很多特例,而到了

实际操作中,你会发现又要复杂很多,没办法,大家都尽力吧,让每个项目的大小相

对靠谱,下面说几个需要注意的地方。

第一,“需求打包”最好打包类似的功能点。是否类似取决于需求的基本属性,

这是“确定需求的基本属性”那一节里做的事情。一般来说业务上逻辑关系密切的需

求才会包含在一个项目里,这也很好理解,否则就是一个纯粹修修补补的“小需求项

目”了。实际操作中打包多大,更多的是取决于这一点。更好的方式是,需求在打包

以后,通过业务逻辑图的方式可视化,可以更直观地给别人讲解

如图 2…17 所示,是我在 2009 年春做的一个项目的业务逻辑图,因为涉及一些商

业问题,所以图中有些关键词隐去了。

图 2…17 魔方计划的业务逻辑图

第二,需求依赖,功能互相之间有依赖关系。那些只能先做的功能,应该在产品

需求列表里注明;功能与人力资源之间的依赖关系也会经常存在,比如有些功能只能

由团队里的特定成员来做。在这里评估工作量的时候不会考虑“谁来做”的问题,在

正式立项以后,组建团队的时候会重点考虑,当然长期来说,为了避免这类风险,提

升与平衡团队成员的能力是王道。

第三,需求的粒度大小问题。商业价值很高的功能,如果细分的话,我们会发现

其中也有价值相对低的部分,所以需求的粒度应该尽量细,前提是细化引起的管理成

本上升在可接受的范围内,给个生活中的例子帮助理解:大开间办公区域里的灯,不

可能用一个开关控制,也不可能每一个开关只控制一盏灯。具体细到多少,要根据具

体情况具体分析。我们的经验是,在需求列表里出现的任意一行,工作量最好不要超

过“5 人天”。

战场:产品会议

需求打包完成了,战争就要打响了。

某天,各个部门的老板们都聚集到一个大会议室,准备待上一整天。各个产品的

产品经理和设计师们等着被轮流召唤,当然如果你有空且愿意,也可以旁听一整天。

其实对资源的争夺,在部门内讨论商业价值的时候已经预演过了,通常来说每个人都

会尽力为自己提出的需求说好话,毕竟实现自己想法的感觉总是好过帮别人实现想法。

一般来说产品会议一个月一次,当然这和产品性质有关,如果你们公司的产品周

期比较长,那也可以两三个月一次。

当某个产品团队开始登场亮相的时候,一般要先回顾上一次产品会议通过的项目,

现在进展如何,是否需要调整时间进度、是否需要追加资源、是否有重大需求变更,

已经发布的项目有什么问题,等等。这样一方面是为了让大老板们更新对各个项目的

信息,更重要的是为了积累经验,让今后产品会议上的决策越来越合理。

回顾之后,就是最关键的部分了,我们会拿出准备好的商业需求文档,每个产品

都会拿出三五个,占满 2~3 倍的潜在资源。这里说的潜在资源,是指相对固定的开发、

测试人员,因为技术人员有对产品的熟悉问题,所以在短时间内,不可能太多的人同

时转去做其他产品,这也就意味着潜在的人力资源数量是在一个值附近做微小浮动的,

所以我们也可以认为,在一定程度上,资源的争夺是以产品间的争夺为辅,产品内多

个项目的争夺为主。很有意思的是,这三五个商业需求文档通常是产品团队里不同的

人做出来的,所以内部也会争夺得你死我活。

接下来的重头戏是一直提到的商业需求文档。

武器:商业需求文档

我们刚刚把需求打好包,接下来就要描述一下这个包了,这就是商业需求文档,

Business Requirement Document,简称 BRD,它也是我们参加资源争夺战的武器。

先看一下几个长得很像的词:BRD、MRD21、PRD22。按顺序来讲,这几个词是从

商业的描述渐渐过渡到对技术的描述。我经历的团队在实际操作中通常只写两种文档,

一个是给大老板们看的BRD,包含了BRD,以及MRD的部分内容;另一个是在项目中

写的PRD。

下面来聊聊我们的武器——BRD 怎么写,都包含哪些内容。

项目背景:我们在哪里?为什么要做这个项目,解决什么问题,可以列出一些数

据说明项目的必要性。

商业价值:我们去哪里?最关键的重点!大老板们最感兴趣的,做了这个项目以

后有什么价值,一定要说在点子上。一般我们还会预测一下相关数字的变化,提出这

个项目的商业目标。

功能需求描述:我们怎么去?通过做哪些事情来达到目标,把打好包的需求描述

一下,可以用功能列表的形式表达,但最好能画出业务逻辑关系。当然我们也经常会

搞点技巧性的东西,比如故意加入一些让老板砍的需求,希望老板砍完之后心有愧疚

不好意思再砍我们真正想做的东西,这有点类似谈判技巧里的玩意,大家可以试试,

但不要在这上面太花心思了。

非功能需求描述:提一下重要的非功能需求,如果有的话。

资源评估:第二个重点!大老板们要看成本,他们在了解达成项目的目标需要多

大的花费以后,才能做出决策。

风险和对策:有的项目会有一些潜在风险,这个时候不妨抛给老板们看一下,并

且给出自己的对策,说不定你觉得是很大的麻烦,在老板那里一句话就可以搞定。而

且由于信息的不对称,我们无法了解某些功能是否会与公司将来的战略冲突,这时候

提出来也是让老板们把一下关。

从 BRD 中的“商业价值”、“资源评估”两个重点中大家可能也发现了,其实本

质上大老板们也是在追求那个词——性价比。大家都希望花费最少的资源获得最大的

商业价值。

下面通过一个 BRD 的实例,再给大家讲一点直观的认识。

21 MRD:Market Requirement Document,市场需求文档。

22 PRD:Product Requirements Document,产品需求文档,在本书第 3。3。1 节的“产品需求文档,PRD”里有详细讲述。

首页,我们会给 BRD,也意味着将来的项目,起一个有意义的名字,再配上一幅

图,这样有助于团队的归属感,比如下面这个 BRD 叫“魔方计划”(如图 2…18 所示),

是因为这个项目打算将两个老产品整合为一个新产品,有点像魔方一样,通过打散、

组合,得到一个全新的结果。

图 2…18 魔方计划 PPT 的首页

商业价值(如图 2…19 所示),给老板们看他们最关心的指标,比如魔方计划就聚

焦在“活跃用户数”上。

图 2…19 魔方计划的商业价值

功能需求描述,这里给出了业务逻辑图(如图 2…20 所示),若能给出一些简单的

Demo 更好,让老板们提前看到产品完成后的样子,很可能成为争取资源的加分因素。

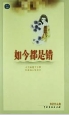

资源评估(如图 2…21 所示),我们会根据团队的实际情况,重点评估主要功能对

产品设计师、用户体验师、开发工程师的人力需求。

魔方计划 BRD

——老产品1 + 老产品2

****事业部 苏杰

商业价值

。 “产品1”不差人,坐拥100万用户,10万活跃

用户,外加高速自然增长。

。 “产品2”不差钱,是公司今年的重头戏,投入

XX亿。

。 产品级的强强整合,利用“老产品1”的庞大用

户基数给“老产品2”快速带来更多的活跃用户

。 截至2009年底活跃用户数

– 铜牌10万、银牌15万、金牌20万

图 2…20 魔方计划的业务逻辑图

图 2…21 魔方计划的资源评估

BRD 转化为项目也并非一一对应,很可能老板会把多个 BRD 合并为一个项目,

或者把一个 BRD 拆成多个项目,或者直接砍碎了再重新组合,这都无所谓,不管怎么

说,产品会议开完以后,我们终于确定了接下来一段时间要做哪些需求了,准备启动

项目,迎接新的开始。

等等,我们还需要先安抚一下“被砍得遍体鳞伤”的兄弟们。

资源评估

PD UE 开发 测试

功能1 10 2 22

功能2 6 18 20

功能3 5 2 10

功能4 3 10 5

功能5 2 0 6

注:测试资源有保证,暂不评估

资源单位是“人天”

2。4。2 别灰心,少做就是多做

有 100 个需求,资源只够做 10 个,是的,当时就是这样。

一直都是这样。

2007 年国庆长假回来,我在全力做网店版“自动上架”的功能,简单解释一下:

淘宝为了防止一些没人打理的商品始终在搜索结果中,稀释了有效信息,所以所有商

品会隔一段时间后自动下架,不再被搜索到,这时就需要用户重新将商品上架。而网

店版的用户都是淘宝的优质卖家,所以我们给他们提供了一个“自动上架”的功能。

这是一个确定“怎么做”的过程,当时的体会能很好地表达我的想法,借用一下。

两个礼拜,整天的 PK、评审、确认,搞得头昏脑胀,不过终于算是把需求定下来了。

一个功能的多次需求会议中,必然有这样一个过程:开始对一个功能想得不完整,

说着说着大家都想把这个功能做得再强一点,这里加一点那里加一点,但后来通常因

为技术实现、资源等原因,又把这些加上去的功能点一个又一个地砍掉,甚至会发现

砍到最后和一个月前的第一次方案是一样的。看似白搭的这个过程其实是有用的,这

是一个“见山是山,见山不是山,见山还是山”的三段过程,对于那些加上又砍掉的

功能点,在第一个阶段我们根本没有想到,第二个阶段想到了,很兴奋,那就做吧,

而第三个阶段的砍掉是权衡了利弊之后的决定,和“没想到”是完全不同的。我们无

法绕过第一阶段的无知,也千万别停在中间那个功能点“大而全”的时候,必死无疑!

而第三阶段的“少做”则是超越第二阶段“多做”的“少做”,这才是真正的“多做”。

有很多文章谈到这样的思想,用 100%的质量去实现 75%的数量,而不是反过来!

吸引用户的往往只是功能模块中的一两个点,我们一开始只要让其拥有 100%的质量其

实就够了,这样留给用户的是升级的期待,而如果反过来,功能铺得很开,但每个点

都不爽,那反而喧宾夺主,把闪光的地方给掩埋了。

情愿把一半的功能做到尽可能完美也不要把全部功能都做成半吊子。越来越觉得

当发现一个功能可有可无的时候,甚至只要是没有强烈的理由要做的时候,要明确的

选择:不做!现在我们可以自我安慰了——少做就是多做!

最爽就是“四两拨千斤”

做得少不如做得巧。

第 2。3。1 节中我们提到满足需求有三种方式,其实就算“改变现状”这样一种最常

用的办法,也有很多“四两拨千斤”